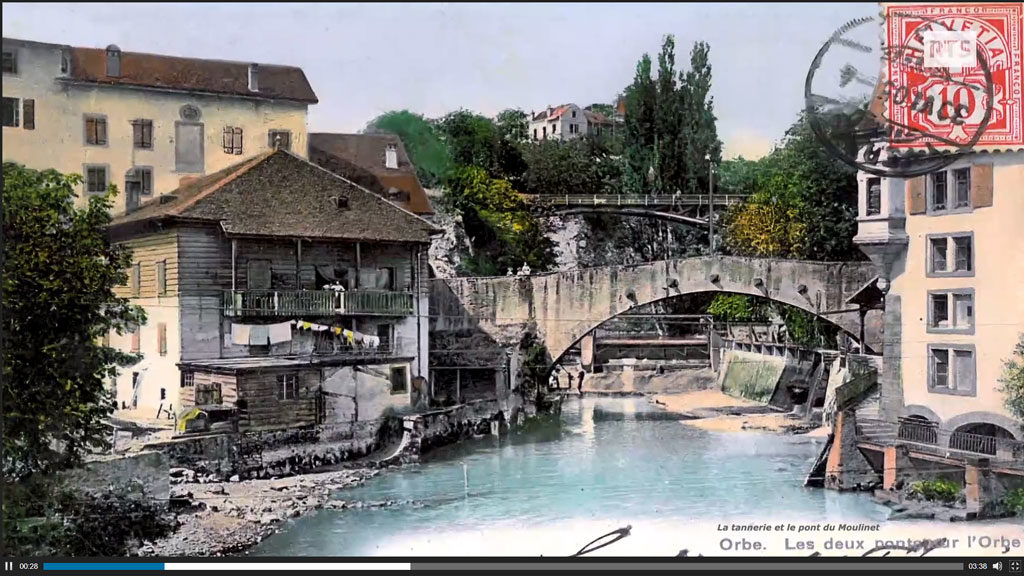

Dès les temps les plus anciens, les peaux de bêtes furent travaillées pour produire des cuirs aux usages variés. En Suisse, la tannerie est attestée par l’archéologie depuis l’époque romaine, à Augusta Raurica et Vitudurum, par exemple. Au Moyen Age, les tanneurs

s’installèrent surtout en ville; jusqu’au XIXe s., ils furent soumis à concession (Banalités).

Après l’abolition des restrictions corporatives, la tannerie reprit son essor. Comme aux XVIIe et XVIIIe s., les nouvelles entreprises furent fondées surtout à la campagne, si bien que la branche, dominée par les petits établissements de bourgades et de villages, perdit son image d’artisanat urbain et prospère. Persévérant dans les méthodes traditionnelles, elle ne tint pas compte du développement de la tannerie industrielle après 1830. Celle-ci introduisit, en Amérique, puis en Europe, de nouvelles substances tannantes comme l’écorce du bois de quebracho, le tannage au chrome dès 1893, les colorants à l’aniline et la mécanisation, qui accélérèrent les opérations. Trop longtemps attentiste, la tannerie indigène perdit des parts dans le marché national qui s’ouvrit à une offre massive et diversifiée (coloris variés, cuirs estampés, imprimés, cuirs velours ou suédés, laqués, peaux de reptiles, etc.) provenant d’Amérique (cuirs épais pour semelles), de France (cuirs fins), de Russie (cuirs de Russie traités à l’écorce de bouleau) et surtout d’Allemagne.

Sous la pression de la concurrence, le changement se fit enfin dans les années 1870 et 1880 et une industrie nationale se construisit rapidement. En 1885, on comptait dix-huit usines dans l’ouest et le nord-est de la Suisse. Mais un tiers des établissements artisanaux disparut avant 1905. Lors des deux conflits mondiaux, la branche se releva, devenant une industrie clé pour l’économie de guerre. Elle était alors limitée aux peaux indigènes, mais protégée des importations de l’étranger. (sources: HDS)

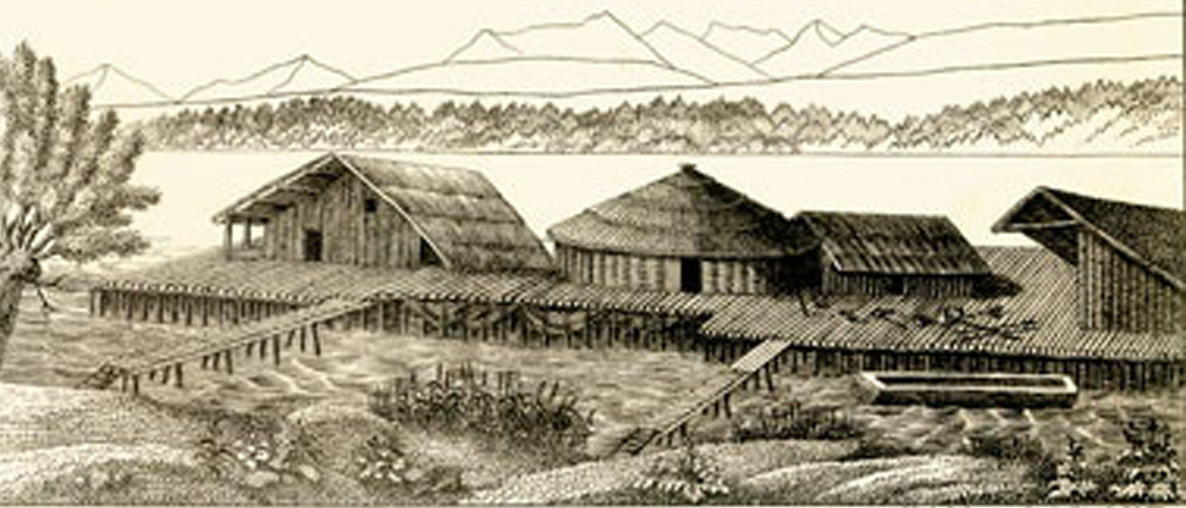

Arrivée des nomades sur les bords inhabités du Léman - Les palafittes du Léman – L’âge du bronze plus richement représenté que l’âge de la pierre – Station de Morges Voir plus

Après la Préhistoire, la période néolithique, qui correspond aux premières sociétés de paysans, est comprise entre 6000 et 2200 avant notre ère. Elle est caractérisée par l’abandon du mode de Voir plus

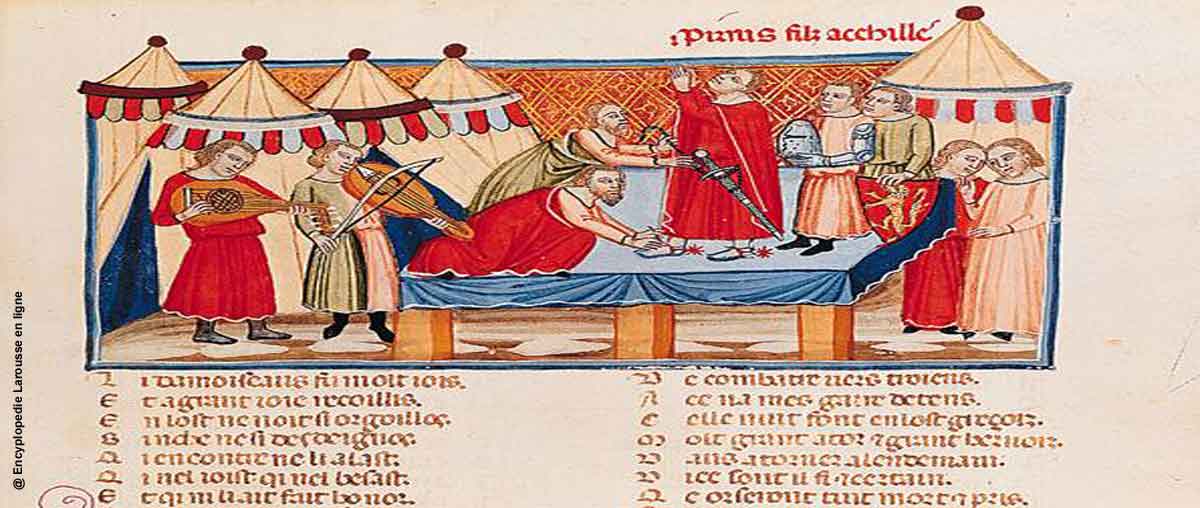

Les Rois de Bourgogne - La Reine BertheLors du L'Europe au IXe et Xe siècle, les guerres intestines avaient jeté le peuple dans une indescriptible misère et l’absence de gouvernement fort Voir plus

La société au onzième siècle – Pillage, vol, incendie – Naissance des villes fortifiées – La Trève-Dieu – Organisation politique – Organisation ecclésiastique – L’évêché de Lausanne – Avoués impériaux Voir plus

La Réforme dans les bailliages communs - Dissensions religieuses - Pierre Viret et la discipline ecclésiastique - Berne s'oppose aux pasteurs - Main mise sur l'Eglise - Confession de foi Voir plus